本文综合自:中国基金报(ID:chinafundnews)、北京青年报、观察网综合、中国青年网等多个媒体,在此表示感谢。

事情是介个样纸的

民生银行北京分行的某个业务副总经理,利用职位来逼迫女生去开房。女生一直不回应他的要求,结果这位副总立马变了一张脸,要辞退女生。女生无奈之下群发了一封邮件:我是没有背景的外地人,但我有尊严。随后女生辞职。

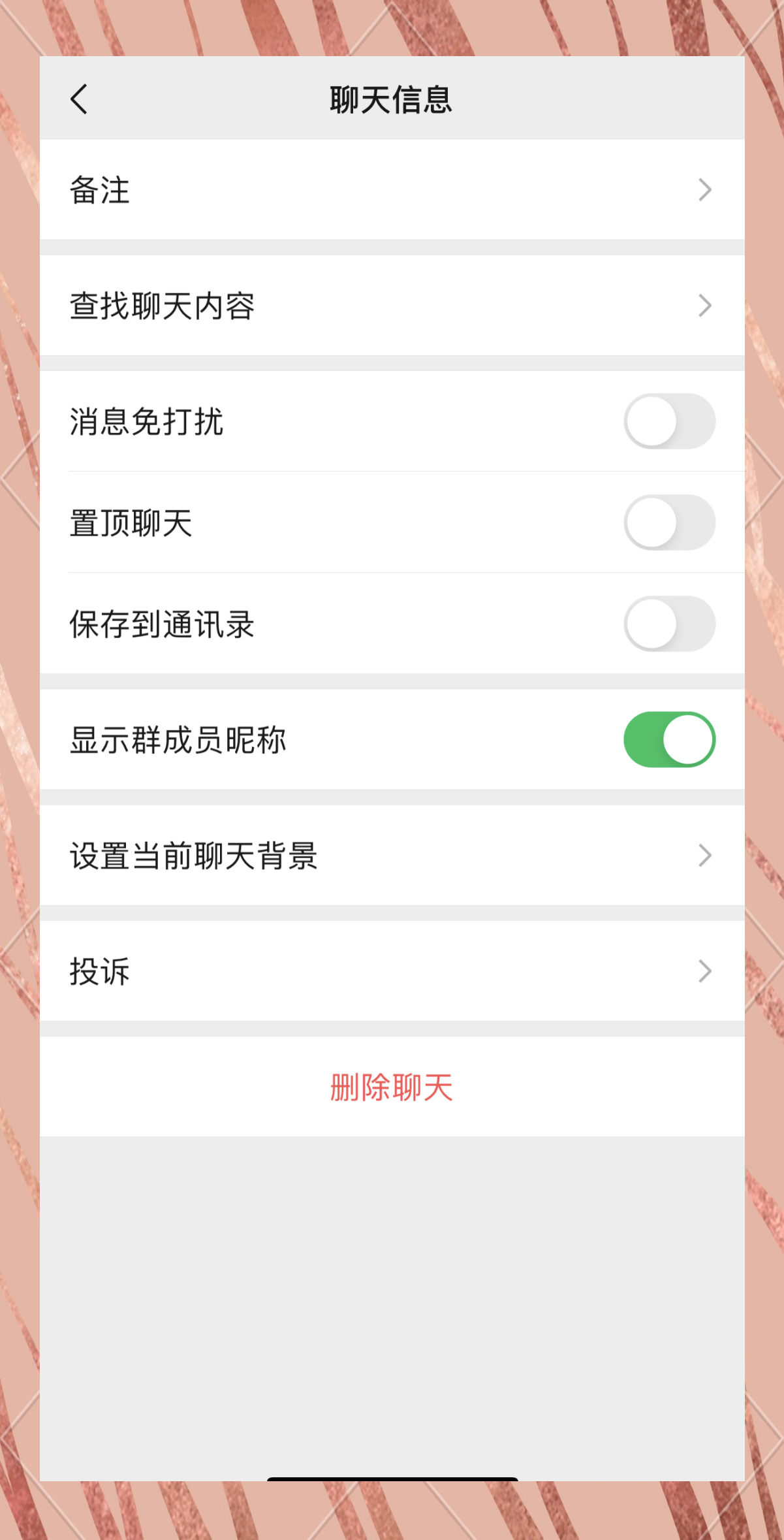

排排君相信一切都没有还原双方的微信聊天记录来的真切,各位请看,绝对是年度最大的金融丑闻,赤裸程度堪比陆家嘴金融女事件,感觉三里屯什么的都弱爆了,简直羞羞哒。

直接上图:

好吧,此刻排排君跌宕起伏的小心脏只想说:

民生银行回应:属实, 女员工系临时工

民生银行北京分行办公室主任兼纪检监察室孙主任回应称,当事双方分别是中心商业区管理总部4中心副总经理关某,另外一名王姓女职员已于11月离职,是临时员工。

继续回应

上周他们发现此事之后便开始着手调查,网上流传的微信聊天记录属实,关某对王女士确实存在一段时间微信上的骚扰,初步确认两人之间的行为只局限在微信上,并没有产生实质性的关系。

据孙主任介绍,目前民生银行分行已经对关某做出了处理,要求关某做出个人深刻的检查,对其暂时停职并停发了季度奖金,现在要求对其严肃处理、严肃问责。孙主任表示,截至目前他们也未联系上王女士。

此前北京时间则报道,民生银行内部人士称,上周这个事件即在银行内部流传,由于处不同区域办公,对关某平时为人作风并不清楚,但业绩挺好是真的。

相关爆料称,关某是大领导工行带来的嫡系,在民生银行北分初期一直是普普通通的客户经理,直到以与北汽集团的大合作打了一场漂亮仗,成为业绩明星。

细节:同事称当事人遭到骚扰已近半年

7日,随着“某银行业务主管利用职位‘性骚扰’女职员”一事曝光,当事人王琪的近况也引发众多网友关注。7日晚,王琪的同事告诉北青报记者,王琪11月份已经从这家机构离职。微博中曝光出的聊天截图和王琪的自述,“是她辞职之后、退群之前发布在‘中心商务区管理总部’群里的。”

同事称,王琪和关某所在的单位并非是民生银行北京分行,而是类似分行的中心商业区机构。同事回忆,王琪自己对这份工作挺满意的,“之前她一直在这儿实习,今年8月凭着自己的业绩被转成劳务派遣,成为正式员工。”在此期间,关某一直是王琪的直属小领导。

同事告诉北青报记者,王琪遭遇关某性骚扰至少已持续将近半年时间。“至少在半年前,关某开始‘约她’,一开始王琪不理他,而且故意躲着他。”但随即,关某便以“辞职”为由威胁她。同事还表示,关某以“辞职”威胁王琪早于截图中曝光的时间,即早于今年9月7日,“他很警惕,很多时候都是当面说的。”

遭遇威胁后,王琪曾跟同事聊天时透露“想辞职”,说“不能这么一直躲着”。

此外,很多网友疑问:为何聊天截图内容显示事情发生在今年八九月份,但却在近日曝光?对此,王琪同事解释,此前也曾劝说王琪去找关理论这件事但王琪没有同意。“她性格开朗,但是胆子比较小,不辞职也不敢公布。”同事称,直到上周王琪办理完离职手续,在退出“中心商务区管理总部”群之前,才将自己长期遭遇关某骚扰的事情说出来。

同事还透露,在王琪离职前,曾将自己遭遇关某骚扰一事告知单位的人力部门相关负责人,但却被告知没有证据,举报也没有用,“她其实就是觉得生气委屈,才公布出来,也没想让关某怎么样,让银行怎么样。”

而对于事件流传,同事称这并非王琪本人通过微博爆料的,“她现在挺慌的,因为她本意不是想把事情传这么大,当时她在群里发布出来就是想让周围人知道关某的为人,那个群里也就60人左右。”

辣评:民生银行副总逼女职员陪睡 源于“苟且的业绩”

文/姬鹏

毕竟,在普世的价值里,一切利用职权“睡女人”的行为都是挨千刀的主儿。然而“女职员”的守身如玉,“领导”的大床房没用上,最终在事情的定性上也只能算个性骚扰。

不过,邪心侧漏,就算没有戳伤冰清玉洁,那也可以定罪“潜规则”未遂。似乎,从影响来看,“睡没睡”已经不重要了,人品渣了,行业乱了,或许才是最沽名钓誉的事情。

讲真,生活里的套路万千,唯独左手握权利,右手搂女人,最让人瞧不起。这种权利逻辑的背后,其实直接指向了我们的道德价值观和精神信念。潜规则之所以有市场,就是源于某些人的投机心态。试图逃避公平竞争,想通过走捷径达到目的。

只可惜,总有一些人不吃这套,游戏规则就瞬间败露,丑恶的嘴脸就万劫不复。正如女职员犀利的回复中提到:“不是所有的女孩都那样贱”。邪淫的领导似乎最怕这样的油盐不进,不仅吃不到“豆腐”,到最后自己都成了“臭豆腐”。

本是靠能力吃饭的行当,最后将“业绩筹码”演绎成“陪睡游戏”,似乎,除了反胃和愤怒,更多的是对这个时代的拷问。凭心而论,世风日下,也能察觉出,被“领导们”睡到的女下属似乎成了荒诞的大多数,没睡到的成全了民意,却毁了前途,这种逻辑已成惯性。所以,绝大多数人才会成为别人世界的“道德婊”,自己生活中的“领导婊”,索性都是婊,认命吧。

说到底,这一切的不堪,都源于“苟且的业绩”。如果价值观一样,似乎就会一拍即合,各取所需。所以,那些被低声细语的“潜规则”就一直暗流涌动。当所有的人都是那么做的时候,无意中给“潜规则”披上了合情合理的外衣,就成了明规则。

面具带久了就会成为脸。如果潜规则一旦成为显规则,通行无阻,无处不在,成了人们生活的常态哲学,那我们整个社会的价值体系都将遭遇动摇,到时候恐怕悔之晚矣。